Traducción del inglés:

Joselyn Michelle Almeida

Beirut es una ciudad adentrada en el mar que la envuelve y la contiene. Su costa escarpada y moderna irrumpe en la naturaleza. Los beirutíes apartan el mar como se aparta a una madre regañona. Reclaman su espacio y afirman su independencia tirando basura y vertiendo hormigón. Y el mar contraataca acunando flotillas extranjeras que traen bombas y esclavitud.

El mar de Beirut esconde el fuego bajo cada ola, una combustión dentro de cada marea, expresada en lenguas distintas. Este mar incendiario tortura a los beirutíes con lamentos por los amantes exiliados y los desterrados que buscan otras orillas. El mar los ahoga en lágrimas, despertando su deseo de unirse a los que partieron y de desaparecer con ellos más allá del horizonte, sin volver a dar señales de vida.

Sin embargo, los beirutíes encuentran formas de reconciliarse con el mar. Su costa alberga clubes privados de playa erigidos al pie de los acantilados rocosos. Para muchos beirutíes que vivieron la guerra civil de 1975-1990, estos clubes de playa se convirtieron en sus únicas salidas durante meses y años de asedio y encierro. Sus socios resistieron la guerra practicando un juego peligroso —un juego prohibido— bajo el sol. Estos bañistas intrépidos arriesgaron la vida de sus hijos para nadar, broncearse y conducir un corto trayecto en coche hasta la playa. Sus actos constituyeron una afrenta contumaz a la guerra.

Pero, ¿qué objetos de valor buscaban estos beirutíes yendo a la playa todos los días de mayo a octubre, de sol a sol? ¿Qué significado buscaban al elegir el convivir con la guerra? La respuesta podía encontrarse accediendo a un portal que se abrió en la oficina de una psicóloga en el Upper West Side de Manhattan, y a través del agujero rojo en la cabeza de un apuesto joven llamado Ahmad.

Cuando uno piensa en las playas del Mediterráneo, se imagina la Costa Azul de Francia o las islas griegas. Estas playas han capturado la imaginación popular y han inspirado sueños y fantasías de todo tipo. En la película Un amor de verano, hombres y mujeres jóvenes se bañan en el mar azul de Santorini, dichoso y lleno de maravillas. En Alejandría, la icónica Playa de Stanley fue inmortalizada en la película de Youssef Chahine, Alejandría… ¿Por qué?, la cual recordaba la ciudad de su juventud, un crisol de árabes y europeos, musulmanes, cristianos y judíos. Amenazados por la Segunda Guerra Mundial, estos alejandrinos se reunieron en la playa, pescando, nadando y coqueteando en la Corniche, que se extiende a lo largo de 13 kilómetros. Chahine mezcla el mar y la guerra para retratar su propia Alejandría, llegando a ella a través de las corrientes y mareas especiales que entran y salen de las constelaciones rocosas esparcidas a lo largo de la costa.

Beirut, más al norte y al este a lo largo de la costa de Alejandría, cuenta con una vibrante cultura propia de playa, donde la gente nada y bucea, juega al chaquete y al pádel (ráquetbol de playa). Esta cultura se remonta al siglo XIX y a los cafés de playa como Hajj Dawood. Uno de los últimos supervivientes de estos cafés tradicionales es Rawda, también conocido como Shatila, que todavía atrae a las familias, a los artistas y a aquellos turistas en busca de una pasada época anterior. La costa es una parte tan importante de la identidad de Beirut que una elemental formación rocosa se ha convertido en su icono. Al igual que la Torre Eiffel de París o la Estatua de la Libertad de Nueva York, la Roca de la Paloma de Raouche figura en la moneda de su país, afirmando el apego de la ciudad a su costa pedriza.

En los años cincuenta y sesenta, un elenco de clubes de playa sencillos cubiertos de hormigón —el Long Beach y el Sporting Club entre ellos— apareció adornando la costa de Beirut. A finales de los años setenta, se construyeron complejos turísticos de playa como el Summerland en las afueras del sur de la ciudad, que introdujeron un concepto deslumbrante con clubes nocturnos, restaurantes y canchas de tenis. Gloria Gaynor cantó en el Summerland en 1980. Esa noche, mis padres se arreglaban para asistir al concierto mientras —se rumoreaba— la Fuerza Aérea israelí preparaba un bombardeo de los campos de refugiados palestinos frente al lujoso complejo.

La guerra se infiltró poco a poco en las playas de Beirut. Cuando la ciudad se dividió en 1975, las playas que sobrevivieron estaban al lado oeste de la línea de demarcación. Una de las primeras batallas giró en torno a un grupo de hoteles frente a la playa y se conoció como la Guerra de los Hoteles, descrita vívidamente en la novela de Ghada al-Samman, Pesadillas de Beirut. A pesar de la destrucción, algunos clubes de playa, como el Saint George, permanecieron abiertos, haciendo alarde de sus fachadas destruidas.

La guerra asaltó las playas de Beirut, pero no pudo eliminarlas. De hecho, la guerra las convirtió en la única salida para aquellos atrapados en una ciudad rodeada por la guerra y privada de vegetación. Los beirutíes acudían en masa a estas playas, no por el glamur que proporcionaran, sino para atenuar los estragos de la guerra. Ir a la playa se convirtió en un acto de supervivencia, de creación, en una ciudad donde el tejido social se desintegraba a raíz de un conflicto violento que duraría quince años. Para muchos, la playa era la última defensa contra una horca cada vez más apretada.

Durante la guerra civil, mi familia decidió quedarse y continuar luchando. Mi padre, que había estudiado y vivido en EE.UU., no volvería a salir de Beirut. Tal vez tenía miedo de irse, como el padre en la película West Beirut de Ziad Doueiri. Durante la invasión israelí en 1982, mi padre se enorgulleció de ser uno de los siete médicos que mantuvo su hospital en funcionamiento, realizando todo tipo de cirugías. Se aferró, y reconstruyó cada vez que su consultorio se dañaba por el impacto de un misil o un coche bomba. Y cuando su trabajo paró de golpe, vendió su herencia y gastó todos sus ahorros para mantenernos.

Seguimos yendo a la escuela, aunque de manera intermitente, durante el conflicto prolongado. Las cenas y fiestas fueron un elemento básico de nuestra vida durante la guerra. Cruzando puestos de control para visitar a amigos y familiares en el este o viajando a Siria o Chipre para tomar un avión cuando el aeropuerto de Beirut había cerrado, desafiamos la escasez de agua, electricidad y combustible, y nos enfrentamos a la violencia con un valor ilusorio y una obstinada alegría de vivir.

En retrospectiva, me pregunto si no debimos habernos quedado. Sobrevivir como lo hicimos nos obligó a reprimir el miedo. Mi padre siempre nos recordaba que nosotros éramos los valientes. Nunca entramos en el refugio, por muy cerca que las bombas cayeran; impedimos que los milicianos ocuparan apartamentos vacíos en nuestro edificio; y nos burlamos de la escasez comprando agua, que almacenábamos en la cocina, en el desván, y, una vez, en la bañera. Almacenamos alimentos y pasta de dientes, detergente y especias. Durante uno de los peores episodios de la guerra, mi padre compró docenas de botellas de Perrier y latas de patatas hervidas, que eran todo lo que quedaba en el único supermercado que encontró abierto ese día. Recuerdo pararme frente a las bolsas de la compra que dejaban entrever los extraños alimentos que iban a incorporarse a nuestra dieta de guerra.

Encontramos una manera de vivir alrededor de la guerra, a su costado, en sus límites, entre bombas y secuestros, escasez de combustible y energía. Y teníamos el mar y el privilegio de aquellos beirutíes que podían ir a la playa todos los días, especialmente cuando el trabajo iba lento y la escuela estaba cerrada.

Mi padre, que falleció repentinamente en 1987, iba a su clínica de nueve a una casi todos los días. Antes de salir del trabajo, me llamaba —cuando funcionaban los teléfonos— para preguntarme si debía pasar por la casa y llevarme a la playa o si iría con mi madre.

Al final del verano, llevábamos bronceados extravagantes. La gente tenía distintas recetas de aceites bronceadores, algunas con Pepsi y cerveza, otras con peróxido y Mercromina (merbromina). También teníamos el icónico «Ambre Solaire», que dio paso a Lancaster, una potente pasta bronceadora que dejaba un tono bronceado en la piel nueva. Estar pálido durante el verano era una anomalía, una enfermedad, una señal de quedarse en casa y rendirse ante la violencia de la guerra. Cuando comenzaba la temporada de playa, mi madre y mi hermana solían sentarse en un lugar aislado al final del camino, junto a las rocas, avergonzadas de su palidez. Solo cuando adquirían algo de color se unían al resto de sus amigos y se volvían como todos los demás, iguales bajo el sol.

En la playa, pescaba, buceaba y recogía conchas marinas para mi hermana, quien solía exhibirlas en una mesita de noche azul. Yo preparaba la masa que usábamos para el cebo de pesca —sí, utilicé masa— derritiendo mantequilla y mezclándola con harina y agua. Pasé horas pescando. Estaba solo en mi mundo, en el lugar designado. La mayoría de las veces pescaba peces pequeños llamados mwasta (sigano jaspeado), que solían picarme los dedos cuando los sacaba del anzuelo. Al acabar el día, traía a casa el pescado, e insistía en limpiarlo y cocinarlo yo mismo. Les abría la barriga pequeña con las tijeras de cutícula de mi madre y luego los freía en una cocina a media luz iluminada por una linterna de camping debido a los cortes de electricidad.

La playa ya no era sólo un lugar de ocio y recreo, sino un espacio para inventar una realidad adyacente a la guerra. Esta nueva realidad, sin embargo, pasó factura. ¿Cuántas veces tuvimos que empacar y correr a casa cuando la situación se deterioró repentinamente? ¿Cuántas veces soportamos el ruido de las explosiones fingiendo que estaban demasiado lejos? Aunque nos pusimos pieles nuevas y máscaras de valor, estábamos expuestos, desnudos en nuestra vulnerabilidad, desesperados por estar juntos. Así que jugábamos, chismorreábamos y coqueteábamos bajo el sol.

Solíamos bañarnos en la piscine naturelle, también conocida como crique el-moj, una caleta con forma de piscina que tenía un efecto de corriente, absorbiéndonos hacia dentro y afuera. Era para los niños audaces, los buenos nadadores que se zambullían para atrapar la ola, solo para salir con rasguños y moretones.

Nuestra bahía reluciente que miraba al horizonte, atrapada entre el agua y el fuego, nos proporcionaba la ilusión de la libertad. Nos hizo despreocupados, vivos, bulliciosos y valientes de una manera que no éramos ni ya podíamos ser de cara al exterior. Así que nos bronceamos, nos arreglamos y buceamos. Estas actividades no eran solo un escape de la guerra, sino más bien una búsqueda de algo valioso que se había perdido y necesitaba ser encontrado, reinventado, muy suavemente, todos los días.

Éramos como raqueros, peinando la orilla en búsqueda de objetos valiosos.

Haciendo un recuento, el raque nos ocupó en todas partes, bridando un nuevo significado a nuestros rituales diarios bajo el sol. Recuerdo claramente un famoso club nocturno en el Coral Beach Hotel, el Beachcomber, donde la gente bailó y bebió cócteles jamaiquinos durante todo el conflicto.

En el argot de la guerra, «el peinado» puede designar una operación militar que elimina a rebeldes e intrusos de una zona. En cuanto a musht (peine), se refiere en el dialecto libanés al cargador de la ametralladora, lleno de balas apretadas que vuelan histéricamente en todas las direcciones. El sonido de las balas me adormecía durante la guerra. Eran como una canción de cuna que canta una madre mientras acaricia el cabello de su hijo.

Peinar también significa componer el cabello. Es el ritual matutino que inaugura el día, anunciando su inicio y marcando su ritmo. El peine, una de las primeras herramientas disponibles de la humanidad, neutraliza el desorden, depurando lo parasitario e indeseado a través de movimientos continuos y metódicos. Con cada peinada, el peine atrapa el piojo, lo ajeno y lo externo. Peinar es una forma de desyerbar, una resistencia contra la maleza que intenta apoderarse del césped, el jardín, la playa al borde de la ciudad, que cultivamos a diario con mucho amor y mucha diligencia. El tirón repetitivo del peine sobre el cabello, desde la raíz hacia afuera, alisa, organiza y elimina la ansiedad.

Oh peinador, peina su cabello

dulce, suavemente y no causes dolor,

porque ella es una muchacha noble

para quien los mimos son costumbre.

En esta canción de cuna tradicional, que se canta para una novia el día de su boda, el peinado revela el dolor que brota cuando se rompen los rizos tiernos, entrelazados en pequeños bucles. Este es el dolor de la separación de la niña cuando se prepara para irse de casa. El peinado calma la ansiedad de la niña al afianzar lo familiar, volviendo a crear el hogar, nuestro hogar en la playa durante la guerra.

La pesca, la natación y el bronceado fueron los tipos de «peinado» que realizamos durante este tiempo. Otras especies también practican el peinado o el acicalamiento. Los monos y los gorilas, nuestros parientes cercanos, se acicalan no solo para despiojarse, sino también para expresar lealtad, amor, afecto, remordimiento y angustia.

Nuestro peinado y aseo en una ciudad devastada por la guerra nos permitió recuperar un lazo social que pertenecía a otra época, a otra especie. Nos permitieron reiniciar la civilización, construyéndola de nuevo en torno a la natación, el bronceado y la pesca. A partir de este espacio vulnerable, donde los cuerpos estaban expuestos al sol y a las balas perdidas de la guerra civil del Líbano, surgió una nueva comunidad a través de las prácticas cotidianas de intimidad…

El movimiento del agua que entra y sale de los cúmulos rocosos ajusta el movimiento de la memoria. Con cada ola y cada burbuja que se forma en la superficie, este movimiento descubre nuevas imágenes, otras antiguas. La espuma que los niños como yo recreaban en sus bañeras con un baño de burbujas, metiéndose bajo el agua y provocando una ola que inundaba el baño, es el teatro de la memoria. Al estallar, las burbujas revelan el pasado con toda su alegría y su dolor.

Hoy, estas burbujas me llevan al raque que practicábamos en Beirut durante la guerra, y a 1985, el año de las medusas.

Nunca antes habíamos visto medusas, o tal vez sólo yo no recordaba haberlas visto. Cuando llegaron, contaminaron el agua extendiendo sus tentáculos como un campo de minas acuáticas. Estas criaturas, que la gente atribuía a la contaminación, eran portentos de grandes calamidades. Era como si los dioses las hubieran enviado para castigarnos por nuestra arrogancia, nuestro encaramiento a la guerra, nuestra negación del verdadero dolor de los demás.

Las medusas surgieron desde abajo, desde lejos, uniéndose al carnaval de la guerra. Los bárbaros, a quienes los romanos anhelaban mientras festejaban en las colinas de su ciudad eterna, finalmente habían aparecido en forma de criaturas marinas que nos picarían y despertarían para siempre. Vino nuestro día de ajuste de cuentas.

Ese verano, el Líbano fue consumido por la Guerra de los Campamentos (harb al-mukhayamat), que enfrentó a las milicias libanesas leales al régimen baazista en Siria contra los combatientes palestinos de Yasir Arafat y sus partidarios libaneses. Los beirutíes pensaban que Arafat y sus combatientes eran ricos forrados de petrodólares que llegaban de los Estados del Golfo. Se decía que mientras los milicianos asediaban los campamentos y disparaban a sus habitantes, los combatientes palestinos les arrojaban barras de chocolate Cadbury y frutas exóticas para coger aliento. Estas eran las anécdotas de la Guerra de los Campamentos, las bromas y los rumores que cubrían el espectáculo de la matanza en el interior.

Ese año, la escuela cerró temprano, extendiendo nuestra temporada de playa. Sólo los más audaces estaban en la playa: mi familia y algunos otros, un par de docenas de niños y adultos, haciendo su carmenadura diaria. Mientras nadaba en la caleta, comencé a escuchar el silbido de las balas volando sobre nuestras cabezas. Los campamentos no estaban lejos, a un par de kilómetros de distancia, pero lo suficientemente lejos para los beirutíes que habían dominado el arte de la compartimentación y la disociación. Los otros niños y yo tratamos de continuar como de costumbre hasta que vimos a alguien señalando desde el restaurante con vista a la playa. ¡Gritando y señalando! ¡Gritando y señalando! Estaba señalando a un hombre tumbado al sol cerca de donde solían sentarse mis padres y sus amigos. En la conmoción, la gente comenzó a correr, sin saber lo que acababa de suceder.

Era Ahmad. Había recibido un disparo en la cabeza.

Ahmad era hijo de amigos cercanos de la familia, el mayor de tres hijos y una niña. A sus veinte años, era alto y guapo, un nadador valiente y un playero apasionado. Trabajó en su bronceado y el nado estilo mariposa durante todo el verano. La bala, anidada en la parte posterior de su cabeza, le hizo entrar en coma y luego en estado vegetativo, únicamente para morir unos diez años más tarde. Visité a Ahmad en el hospital de Beirut y luego en Londres. Tuve que usar guantes y una mascarilla para entrar en su habitación.

Nunca le extrajeron la bala de la cabeza. No pudieron. La bala se convirtió en parte de su ser. Su materia gris la envolvió, acunándola como un niño perdido que finalmente había encontrado un refugio de la guerra. Ahmad acunó este objeto extraño, aferrándose a él como si se aferrara a la vida misma.

El peinado de la playa que todos practicamos no pudo mantener la guerra alejada ni quitar su prole de la cabeza de Ahmad. La guerra finalmente había llegado a nosotros y nos obligó a abrazarla según sus reglas.

Aquel año, 1985, acabó con nuestros rituales de peinado, nuestras invenciones cotidianas de la realidad al límite de la ciudad. La ilusión de cohabitar con la guerra en este enclave despreocupado finalmente se había hecho añicos. Aquel verano, mi hermana se casó y se fue de casa; la mujer que me crio y que había vivido en nuestra casa durante quince años también se fue; la libra libanesa se devaluó de la noche a la mañana, liquidando lo que quedaba de los ahorros de mis padres; y mis hermanos se fueron al extranjero después de graduarse de la universidad.

Mil novecientos ochenta y cinco me convirtió en adulto a la edad de doce años.

La bala que durmió a Ahmad nos despertó a todos de nuestro sueño bajo el sol. Sabíamos que ya no podíamos nadar, pescar y jugar al pádel. La guerra finalmente había alcanzado nuestro juego en la playa.

La bala de Ahmad vive en mi cabeza. Su metal ardiente me impide olvidar o dar por sentadas las corrientes y las mareas. El agujero en su cabeza se convirtió en mi portal a una vida que sufrí, amé y perdí. No puedo decir que me haya traumatizado la guerra; tal vez no me permito esta experiencia. He aceptado el hecho de que la bala no se puede quitar, que está ahí, viva dentro de mí mientras me aferro a ella a mi manera. Se convirtió en un punto de entrada y salida mediante el cual los recuerdos van y vienen como el aire, el agua y los desechos. No puedo taparla con cemento como suelen hacer los beirutíes.

Con la creciente del mar y su reflujo, la memoria que viene de lejos, nadando hacia mí, se encarna en la escritura. Su movimiento imita el del agua al entrar y salir de la caleta, que controla el flujo de las olas y los cuerpos que saltan para atraparlas. A medida que las olas se estrellan contra las rocas, muestran a los valiosos, los adoloridos, los magullados cuerpos de los nadadores audaces, y a los envejecidos raqueros que finalmente abrazan su vulnerabilidad.

Al igual que las cicatrices de la guerra marcan algunos de los edificios restantes en Beirut, la bala de Ahmad me deja una cicatriz y me permite recordar y olvidar mi infancia, mi vida en la guerra.

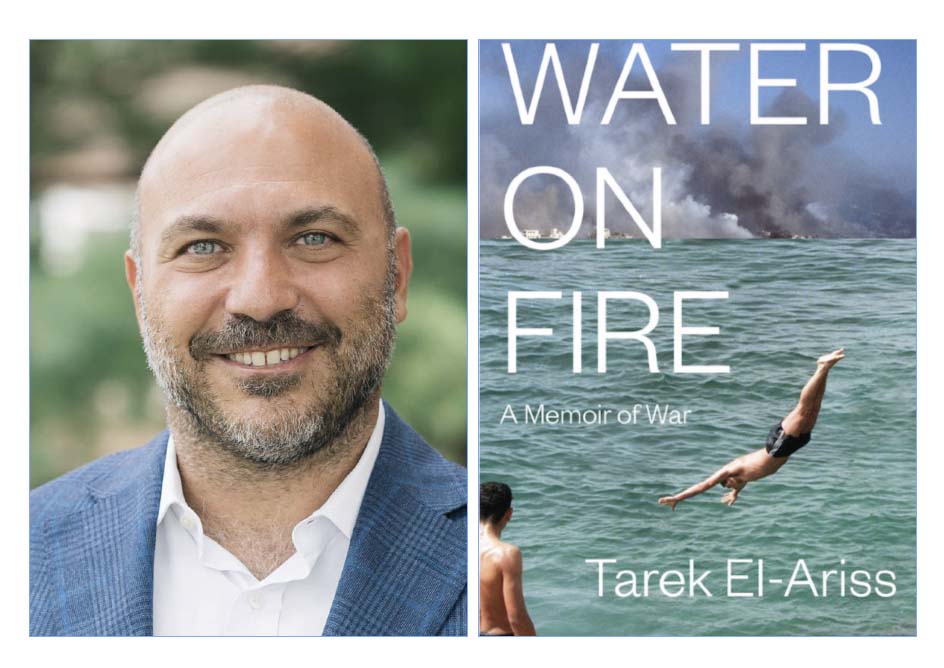

Tarek El-Ariss es el titular de la Cátedra James Wright y el Director del Departamento de Estudios de Oriente Medio en el Dartmouth College. En 2021, obtuvo una beca Guggenheim para completar su nuevo libro, Water on Fire: A Memoir of War. Formado en filosofía, literatura comparada y estudios visuales y culturales, trabaja en diversas disciplinas y lenguajes para examinar las nociones del sujeto, la comunidad y la modernidad. Sus intereses de investigación incluyen la literatura, la cultura y las artes árabes; la teoría literaria, los nuevos medios y las humanidades digitales; la Nahda y los estudios de la modernidad; la escritura de viajes y la novela de guerra; los estudios de ciencia ficción y utopía; la filosofía y la literatura francesas de los siglos XVIII y XIX; y los estudios de género y la sexualidad. Es autor de The Trials of Arab Modernity (2013), Leaks, Hacks, and Scandals: Arab Culture in the Digital Age (2018), y editor de la antología MLA, The Arab Renaissance: A Bilingual Antology of the Nahda (2018).

Joselyn Michelle Almeida, PhD. es la autora del poemario Condiciones para el vuelo (Libros del Mississippi, Madrid 2019) y de varios estudios y artículos de filología anglo-hispana. Cursó estudios clásicos y filología inglesa en Tufts University, y se doctoró en filosofía y letras de Boston College. Su experiencia profesional abarca el campo de la lengua y la literatura como docente e investigadora en la Universidad de Massachusetts Amherst y otras universidades estadounidenses, y como editora y traductora. Entre otras, ha sido becaria de la Fulbright y de la National Endowment for the Arts en EEUU.