Por Joselyn Michelle Almeida

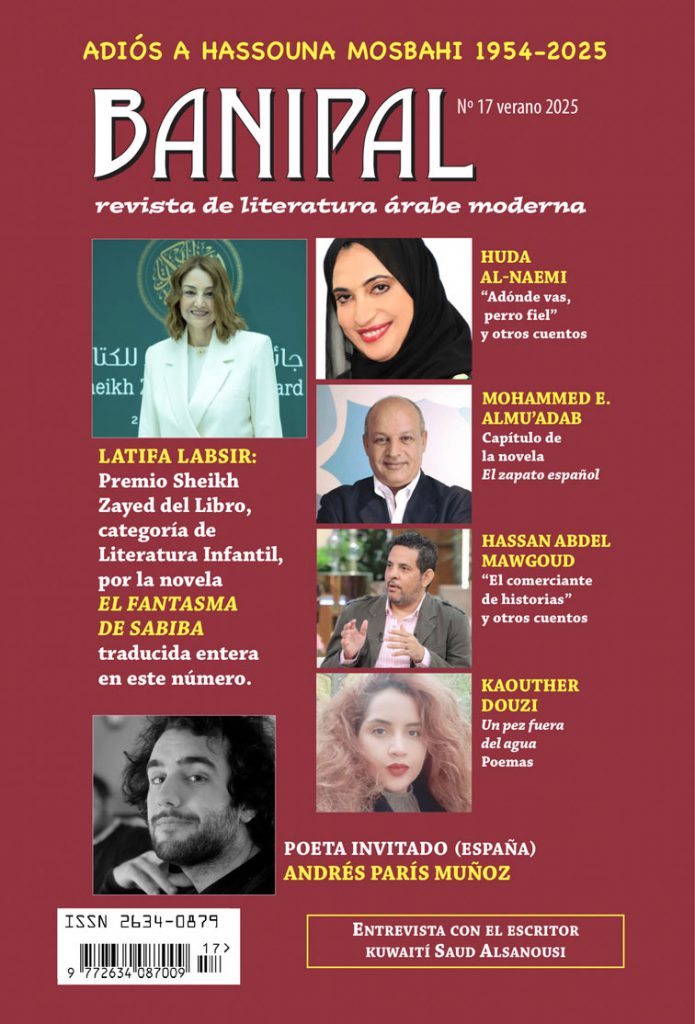

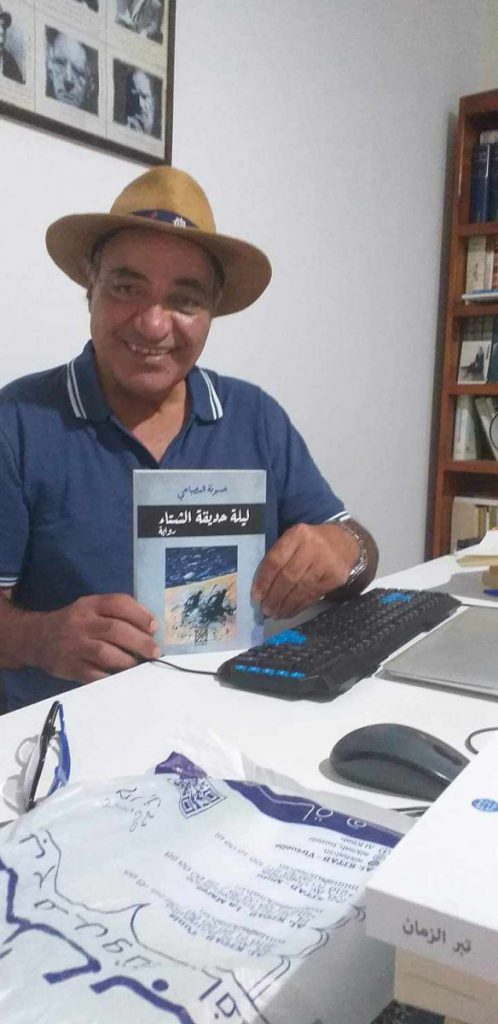

La entrega de este número se ha retrasado por la impactante noticia del fallecimiento del gran novelista egipcio Sonallah Ibrahim (1937-2025) a mediados de agosto. Su partida repentina se suma al luto por otro entrañable amigo, el poeta y narrador tunecino Hassouna Mosbahi (1950-2025), fallecido en junio. Desde el comienzo de la edición inglesa de Banipal, ambos contribuyeron prolíficamente con su obra durante más de 25 años. Si «Cada uno de nosotros está hecho de átomos, pero de historias también», como sostiene Eduardo Galeano, el legado de Sonallah Ibrahim y Hassouna Mosbashi recuerda esta verdad al rememorar lo que ellos y su obra significan para la literatura árabe y para Banipal. Además de recordarlos, este número reúne escritores y poetas de Túnez, Egipto, Kuwait, Catar, Marruecos, la diáspora Palestina y España. Sus relatos, novelas y poemas nos llevan a la encrucijada de la palabra con la historia (con y sin mayúscula), la identidad y la memoria potenciando la creatividad del lenguaje para provocar la anagnórisis o revelación de lo que esconde.

La entrega de este número se ha retrasado por la impactante noticia del fallecimiento del gran novelista egipcio Sonallah Ibrahim (1937-2025) a mediados de agosto. Su partida repentina se suma al luto por otro entrañable amigo, el poeta y narrador tunecino Hassouna Mosbahi (1950-2025), fallecido en junio. Desde el comienzo de la edición inglesa de Banipal, ambos contribuyeron prolíficamente con su obra durante más de 25 años. Si «Cada uno de nosotros está hecho de átomos, pero de historias también», como sostiene Eduardo Galeano, el legado de Sonallah Ibrahim y Hassouna Mosbashi recuerda esta verdad al rememorar lo que ellos y su obra significan para la literatura árabe y para Banipal. Además de recordarlos, este número reúne escritores y poetas de Túnez, Egipto, Kuwait, Catar, Marruecos, la diáspora Palestina y España. Sus relatos, novelas y poemas nos llevan a la encrucijada de la palabra con la historia (con y sin mayúscula), la identidad y la memoria potenciando la creatividad del lenguaje para provocar la anagnórisis o revelación de lo que esconde.

Los relatos de Huda al-Naemi y Hassan Abdel Mawgoud al comienzo del número se centran en la experiencia para examinar cómo el sentido de la identidad propia se ve impactado por las relaciones en nuestro entorno. La escritora catarí Huda al-Naemi explora la relación entre humanos y sus mascotas para iluminar las limitaciones del homo sapiens. Soni, el papagayo mascota de una familia acaudalada, se escapa después de que el ama de llaves deja la jaula abierta. El «papagayo loco» regresa, y la reacción de la familia revela el funcionamiento de lo que Nietzche llamó la voluntad de poder. Asimismo, los gallos y gallinas de un anciano hablan de su soledad — ninguno de sus hijos toma el tiempo para visitarlo hasta demasiado tarde. En otro relato, un misterioso can se vuelve la inspiración para la novela de un escritor perdido.

El escritor egipcio Hassan Abdel Mawgoud, un maestro del microrelato, utiliza la sorpresa característica de este género para elucidar las crueles ironías de la existencia, como vive una centenaria que reflexiona «¡Qué cruel es la vida cuando te concede más de lo que quieres!» al darse cuenta de que no queda nadie de su familia o sus amistades. El dopplegänger es otro tema recurrente en los cuentos de Mawgoud, sea la propia sombra o un extraño que aparece en el tren. El inquietante encuentro con estos dobles descubre lo innombrable de la existencia, que irrumpe en los cuentos con un toque de lo grotesco, como por ejemplo, en «La cerilla».

La novela está representada por un capítulo de Noche de jardín de invierno, una novela inédita de Hassoun Mosbahi, además de apreciaciones críticas y personales de su obra por el periodista sirio Basheer Al Baker y el académico y traductor William M. Hutchins. Asimismo, es un orgullo publicar el texto completo de El fantasma de Sabiba, por la galardonada escritora marroquí Latifa Labsir; un capítulo de la novela Zapato español del autor tunecino Mohammed Eissa Al-Mu’adab y una entrevista con el reconocido novelista kuwaití Saud Asanousi.

España es el escenario del capítulo de Noche de jardín de invierno de Hassouna Mosbahi, un crítico agudo del «nacionalismo etnoreligioso desenfrenado» (Hutchins, p. 144). Mosbahi examina la tragedia de la guerra a través de la figura de un poeta iraquí exiliado en Madrid. «El poeta muere en el destierro, se suicida o enloquece como Hölderling, y ello en un mundo árabe cuyos pueblos son aplastados y gimen… con la memoria reventada sin poder ya distinguir entre pasado, presente y futuro» (p. 148). La relación entre la novela y la historia igualmente se desarrolla a lo largo de la obra de Saud Alsanousi, ganador en 2013 del Premio Internacional de Ficción Árabe (IPF, siglas en inglés) conocido como el Booker Árabe. En la entrevista de Sharif al-Shafiey, Alsanousi reflexiona sobre la novela histórica, la dialéctica entre la realidad y la ficción y la literatura de Kuwait para considerar la «era pre-petróleo» y los personajes «periféricos» y fuera de la narrativa oficial con el fin de despertar el juicio crítico del lector.

El fantasma de Sabiba cuenta la lucha de Hiba, una niña, por comprender el trastorno de espectro autista (TEA) que sufre su hermano Rayi y por sobrellevar los efectos que esta discapacidad causa en la convivencia de la familia, tanto en casa como en la escuela. Aunque la novela se centra en Rayi, ella y sus padres, Sabiba, la muñeca a la que la Hiba renuncia porque Rayi se tranquiliza al sujetarla, se convierte en la compañera de su hermano. «Con los años … llegué a creer que, de alguna forma, era nuestra hermana» (p. 117). Es también Sabiba quien se convierte en el vehículo para proteger a Rayi a través de la palabra y darse a conocer en la escuela como Hiba y no sólo «la hermana de Rayi».

La lucha de Hiba se enmarca en la mayor lucha de su madre por el aprendizaje, la inclusión social y la aceptación de Rayi. «Mi madre estaba agotada por todo lo que pasaba. Cuando tenía que venir a la escuela, aparecía con el rostro hinchado. Se veía dolida mientras explicaba la situación a la maestra» (p. 85). Labsir muestra como la madre procura informarse acerca del autismo para enseñar a Rayi las rutinas del autocuidado y los conceptos más básicos, como contar hasta diez. También se enfrenta a la negación del padre, a pesar del riesgo que significa. En el centro de educación especial, Hiba observa la reacción de su madre cuando oye a quienes «estaban divorciadas a raíz de la enfermedad de los hijos sin tener culpa alguna de lo que había pasado… El rostro de mamá se ensombreció con esos testimonios. Parecía pensar en mi padre» (p. 106). A través de la voz de Hiba, Labsir logra un realismo ético que visibiliza el TEA responsablemente y educa a sus lectores sobre una enfermedad poco comprendida.

Si bien Labsir se centra en la historia personal, Zapato español, del premiado escritor tunecino Mohammed Eisa al-Mu’adab, aborda la Guerra Civil española para examinar la historia del exilio republicano español en Túnez a través de los personajes ficticios del Sr. Anwar y su amigo íntimo, Manuel Gregorio, un exiliado republicano que funda una exitosa fábrica de zapatos. Esta fuerte amistad, como el matrimonio de Anwar con Marcela, una mujer valenciana, representan los vínculos entre España y Túnez explorados en la novela. Cuando Marcela muere, una periodista investigando el exilio republicano se pone en contacto con el Sr. Anwar, poniendo en marcha la trama de la misma. El enriquecedor análisis de Rym Ben Ayala desglosa el significado del símbolo del zapato en la novela, encerrado en las palabras de Manuel Gregorio al declarar: «supe convertir el dolor en una experiencia de lucha y paz» (p. 173).

En poesía, la poeta tunecina Kaouther Douzi y el poeta invitado Andrés París Muñoz extienden el alcance de la poesía más allá de las fronteras. Douzi desarrolla una rompedora voz cosmopolita femenina que declara: «Huyo de los caminos que conozco / y de las escaleras que bajo cada mañana … Me libro de los lugares, las personas y los encuentros … / Cual libro que escapa la idea de Estado y consolación / Cual idea intentando escapar / de otras ideas / que la arrastran» (p. 29). Su poética interroga los sistemas de poder que «arrastran» y aprisionan al ser, afirmando la libertad de la creatividad desde lo somático de la palabra. Los poemas del poeta español Andrés París Muñoz ofrecen un contrapunto simbólico y filosófico que sublima una otredad compartida en imágenes simultáneamente arraigadas en la experiencia y en la naturaleza, como en el exquisito poema «Osoji», palabra japonesa que significa «gran limpieza». El poeta escribe: «Aparto con la escoba / las estrellas caídas del destino. / Que ninguna se aferre a tus zapatos / Que ninguna te / haga tropezar» (p. 60). El «Pesimismo real» del poeta subraya la belleza de símbolos universales de la poesía, como pueden ser el mar o la rosa, a la vez que los renueva.

Además de ensayos críticos, la última sección incluye una de las pocas reseñas en español sobre Ramsay Nassr, el destacado poeta, actor, director y productor palestino-holandés y uno de los poetas principales de la diáspora Palestina, además de noticias sobre los ganadores del Premio Sheikh Zayed, y el Premio Sargon Boulous, otorgado al reconocido poeta egipcio Ahmad Yamani.

La polifonía de voces reunidas en este número de Revista Banipal nos llevan al encuentro de la palabra con la historia, la identidad y la memoria, uno que a veces desvela tragedia, tanto personal como colectiva; en otras, descubre el consuelo inesperado de la belleza y la amistad, y en lo más profundo, mueve el sentimiento sin el cual la vida perdería todo sentido. «Llena pues de palabras mi locura», escribe Lorca en el soneto de amor que cita Hasouna Mosbahi. Los escritores de este número responden al llamado desde la misma inspirada pasión.

Joselyn Michelle Almeida, PhD. es la autora del poemario Condiciones para el vuelo (Libros del Mississippi, Madrid 2019) y de varios estudios y artículos de filología anglo-hispana. Cursó estudios clásicos y filología inglesa en Tufts University, y se doctoró en filosofía y letras de Boston College. Su experiencia profesional abarca el campo de la lengua y la literatura como docente e investigadora en la Universidad de Massachusetts Amherst y otras universidades estadounidenses, y como editora y traductora. Entre otras, ha sido becaria de la Fulbright y de la National Endowment for the Arts en EEUU.