Traducción de Covadonga Baratech Soriano

En 1962 en Dubái no se hablaba de otra cosa que de la arquitectura de una preciosa casa construida de barro. Constaba de dos habitaciones y un patio pequeño abierto a otro patio más grande reservado para un pozo de agua. A su lado, un palmera, indómita, extendía su largo tronco hasta tal punto que se conocía como «la Gran Palmera» en toda la zona de Abu Hail. Los habitantes de Deira y Dubái podían verla desde sus barrios y su sombra giraba alrededor de la casa cual ventilador a medida que el sol surcaba el día. La Gran Palmera se hizo famosa por su esplendor y le concedió a Dubái un encanto que atraía la atención de la gente y fascinaba a los poetas, a los que inspiró. Se convirtió en un hito que guiaba a los transeúntes hacia sus destinos. Todavía hoy nadie sabe quién la plantó en ese patio aledaño, embriagado por el aroma del agua del pozo, ¡pero qué bien que fuera así!

Haciendo honor a su nombre, Said no podía ser más feliz. Tenía suerte de que su casa estuviera en el barrio de Abu Hail, donde los pozos perforados en su suelo emanaban un aroma a cardamomo. Por su parte, su pequeña parcela de tierra le había dado más suerte que ninguna otra, pues desde que había hecho su pozo en ella manaba agua con ese olor a cardamomo de sabor agridulce que fortalecía el apetito y reducía la acidez. La gente casi hasta lo envidiaban.

Su joven esposa, la señora de su pequeña casa de barro, tenía talento para mostrarse de la forma más bella posible desde que alcanzó la cúspide de la hermosura, una hermosura rebosante de feminidad. La mujer caminaba libre como el caballo y el rubor teñía su piel morena. El amor florecía con cada aliento que daba— no le bastaba con amar al mismo amor. Al mimarse, su alma se llenaba de alegría; buscaba ser feliz, maravillarse y reírse. Limpia y aseada en el calor como en el frío, se bañaba por la mañana y por la tarde en el agua que traía del perfumado pozo en un ritual corto y fragante. Terminaba perfumándose con una gota de esencia de agar y untándose loción por el cuerpo. El último paso era recoger albahaca que entrelazaba con su pelo, anudando sus flores al último mechón, que dejaba colgar intencionadamente cerca del pie.

El único dolor en su corazón era que no conseguía quedarse embarazada, por lo que instó a su marido a trabajar más. Tenían la casa, tenían comida, pero para viajar a la India en busca de tratamiento debían reunir dinero. Y, bajo su insistencia, su marido decidió acudir a un hombre que poseía barcos a pesar de no tener ni idea del mar y la navegación. Sin embargo, por sus bellos ojos, sus tristes gemidos y su amarga vida pasó de dependiente de tienda a marinero en un buque de carga. Pasaban días y semanas hasta que regresaba de sus largos viajes, todo para hacer crecer sus ingresos, que progresivamente fueron llenando el cofre de la dote que pertenecía a su mujer.

Pasaron los días y los meses. Ella estaba sola. Su madre pasaba las noches en su casa, pero la crianza del resto de sus hermanos requería de su presencia. La hermana de su marido empezó a vivir con ella hasta que se casó y se marchó. El concepto de la paciencia se hizo real para la esposa, cuyo marido venía poco y se iba mucho. El silencio y el anhelo se apoderaron de su vida, enloqueciéndola por completo. Un día alguien llamó a su puerta, lo había enviado su padre, quien había detectado un descenso en el nivel del agua del pozo fragante. Había decidido intervenir en el asunto y averiguar qué estaba provocando que el pozo bajara.

Lo metió en el patio. Era un hombre joven, guapo y de alta estatura, lleno de vida. No la miró, tal y como le exigían las buenas costumbres. Entró donde ella le indicó con la mano mientras la mujer se ponía sobre la cara un velo transparente adornado con las monedas de oro guardadas desde el día de la boda. Esto no evitó que lo mirara. Se detuvo mientras él caminaba delante de ella hacia el interior y lo miró por el rabillo del ojo. En ese momento fue consciente de lo mucho que echaba de menos que hubiera un hombre en su vida.

Él terminó su trabajo y, con la cabeza baja y en dirección a la puerta, le dijo:

—No te preocupes por el pozo, el agua está bien, no hay agujeros ni grietas, detrás de este descenso no hay más que un aumento que tendrá lugar dentro de unos pocos días.

—Muchas gracias, es usted muy amable —respondió ella en voz baja.

El cuerpo del hombre cruzó la puerta, pero su recuerdo nunca abandonó su mente. Pensaba en él día y noche, durante tres días vigiló el nivel del agua del pozo, estudiándolo por si el nivel del agua bajaba o se mantenía estable. Sus ojos solo veían el rostro del joven, cada vez que el agua reflejaba su propia cara recordaba su breve encuentro. La superficie del agua le devolvía un rostro resplandeciente por el sol, su cara se hundía en la fragancia del cardamomo que emanaba del pozo. Su marido, con su océano y su olor a agua salada, no tardó en abandonar su corazón embelesado.

Desasosegada, corrió a su habitación y se puso la abaya a toda prisa. Recorrió el camino hasta la casa de su padre, donde vio a su madre amasando la masa en el patio y a su padre preparando pescado para salarlo. Se sentó ahí, a ratos en silencio y a ratos charlando. Le pidió a su padre que mandara a aquel joven para comprobar su pozo de nuevo, para asegurarse de que el nivel del agua no había dejado de bajar.

Su padre le prometió que lo enviaría ese mismo día. Entonces corrió a su casa y con la cita en mente se bañó en agua perfumada con incienso, gotas de agua de rosas y aceite de agar. Por la tarde sonaron golpes en la puerta. Preguntó quién era alzando la voz para intentar esconder los latidos que golpeaban su pecho.

—Soy Hilal, he venido a comprobar el nivel del agua.

Ella abrió la puerta con un crujido. Él entró sin mirarla, como hizo la vez anterior. Atravesó el primer patio y cruzó al segundo por una entrada sin puerta, se sentó al lado del pozo. Ella lo observaba, era como si el albor del día les hubiera insuflado una nueva vida a sus ojos, como si las ventanas se hubieran caído de las paredes y le hubieran ofrecido alas con las que volar hacia el cielo.

—El agua ha dejado de bajar y no volverá a hacerlo. No le dé más vueltas al asunto —dijo él.

Ella no le respondió, sino que permaneció quieta al lado de la entrada que conectaba ambos patios. Él se puso a hablar de forma tranquilizadora, con la cabeza todavía en el pozo, mientras ella seguía sumida en ese silencio que le ponía nervioso. Alzó la cabeza para mirarla y ver qué le pasaba, estaba en silencio y su rostro moreno y sonrosado estaba descubierto ante él, su pelo peinado en una trenza caía desde su pecho hasta su rodilla, con brotes de albaricoques y albahaca entrelazado en él. La vergüenza lo poseyó y volvió a mirar al pozo de nuevo, el silencio se extendió para tensar el tiempo entre ambos. Ella se dejó caer sobre el suelo como si se hubiera desmayado, él corrió hacia ella sin saber qué hacer con aquella beldad tirada ante él.

—No sé qué me pasa, tráeme un poco de agua de la tinaja que hay en mi habitación —le pidió entre murmullos. Él corrió a la habitación abierta y vio una cama cubierta con sábanas de algodón, fragante a incienso y otros aromas desconocidos para él. Cogió la tinaja de agua y se arrodilló a su lado, alzándole la cabeza que rodeándole los hombros con el brazo. Cuando le dio el agua los latidos de su corazón se aceleraron ante semejante belleza a la que daba de beber despacio. Estuvo a punto de desmayarse por la confusión, mientras ella miraba su largo cuello, su bella nariz y su cuerpo sublime. Se animó y lo cogió del hombro, fingió levantarse solo para dejarse caer de nuevo sobre sus brazos.

—Llévame a mi habitación antes de irte, estoy sola aquí, no me dejes en el suelo —le pidió con voz cansada.

—No puedo dejarte en el suelo, no temas —respondió él con entusiasmo y audacia.

La levantó a pulso, rodeándole las rodillas y la espalda con los brazos, y caminó así hasta su cama, donde la dejó con suavidad. Después se quedó parado delante de ella, quería que le dijera qué quería de él antes de irse.

—Dime.

—No te vayas, creo que me moriré —le pidió con fatiga fingida.

—Eso no pasará. —¿Qué le dolería?

Ella permaneció en silencio unos instantes, luego le cogió la mano y la estrechó contra su pecho, él cayó vertiginosamente. Desde aquel entonces se convirtieron en amantes, las estaciones los escuchaban y ellos fluían uno en el otro entre el pozo agotado y su anticipada recuperación. Cuando su marido venía del mar no les quedaba más remedio que ser pacientes en la tristeza. Se volvió más y más celoso de su marido y su tormento se intensificaba entre los sueños y las olas, y entre sus encuentros y la presencia del marido ausente. El joven amante se transformó en el nicho de la habitación de otro esposo y ya no pudo dejarla, enloquecía si venía su marido. Empezó a preguntarse qué estaba haciendo y comenzó a hablar con Dios absorbido en la oración, rogó sin respuesta. Su corazón latía con fuerza por ella y esperaba a que se quedara sola.

Su amor rosado y húmedo subió y subió hasta que alcanzó el cielo de la casa y el pozo. Alcanzó incluso a la Gran Palmera, que había crecido hasta una altura absurda. Esto continuó así hasta un día en el que el viento atrapó a los barcos a pesar de sus velas temblorosas. Aquellas olas repentinas detuvieron los aullidos de los marineros, que decidieron retornar. La idea de volver siempre habitaba en la mente del marido ausente y ya era hora de hacerla realidad, pues el dinero que había reunido bastaba ahora para ir a la India con su adorada mujer, quien podría tratarse allí. No quería pasar ni un solo día más de su vida navegando océanos traicioneros.

Fue una noche oscura, una de las más tristes que la esposa había vivido. Lloraba por su desgraciado amante, sabiendo que rondaba su casa cada tarde solo para retirarse decepcionado y pálido, sin más versos que declamarle. Lo vio marcharse desde la ventana, llorando. Sin embargo, el joven terminó sobreponiéndose a su dolor y tramó un plan astuto para pasar el resto de sus días a su lado. Vigiló la casa día y noche hasta que un día el marido salió de ella en dirección al mercado. Ella ya lo esperaba al otro lado de la ventana.

—Escucha atentamente lo que voy a decirte —le dijo.

La conversación se alargó: era como si estuvieran compilando el índice de un libro que debían terminar. Para revivir su amor y estar juntos para siempre, desarrollaron un plan que decidieron poner en marcha dos días después, cuando los dátiles de la Gran Palmera estuvieran maduros y listos para ser recogidos.

La mujer le dijo a su marido que se le habían antojado unos dátiles y que tenía que cogerle unos de inmediato. No sabía por qué tenía tantas ganas de comerlos, ¡pero debía traerle unos ya! El marido enloqueció de alegría, pues los antojos son signo de embarazo, y empezó a imaginar ya a un niño corriendo por el patio de la casa. Accedió alegremente a escalar la palmera para bajarle unos dátiles, pues si ella pedía, él cumplía. En vez de eso, ella le pidió que extendiera su delantal sobre el suelo y recogiera los dátiles que ella tiraría desde lo alto de la palmera, pues siempre era ella quien subía y era toda una experta.

Subió con diligencia, su talento resultaba evidente. No obstante, él temía por ella debido a la altura de la palmera y las protuberancias del tronco, que podían herir su piel. Mientras, utilizando una cuerda, la mujer alcanzó la altura que quería. Alargó la mano para coger los frutos que colgaban al final de un racimo de dátiles y se los fue tirando a su esposo en el suelo. Cuando le miró desde las alturas le pareció enano, ahí parado sobre su delantal y mirándola con las manos extendidas esperando que le bajara regalos.

—¡No puede ser! —exclamó. El marido se sorprendió por su grito, ¿qué le pasaba? Ella siguió chillando, acusándolo de engañarla con una mujer que estaba sentada desnuda sobre el delantal sucio y, ¿cometiendo actos indecentes?

Extrañado, el marido miró su cuerpo, el suelo y todo lo que había a su alrededor, le negó que hubiera nadie. No obstante, ella subió el volumen y siguió acusándole e increpándole. Era como si eso que estaba haciendo provocaba que se sintiera libre ante la creación. Amenazó a su marido y a la mujer ficticia, luego bajó deprisa hasta que sus pies tocaron el suelo. Le miró, él estaba tan confuso como asombrado. —¿Dónde está? —le gritó.

Empezó a buscarla por todos los rincones de la casa, se asomó al pozo y revisó las dos habitaciones y el primer patio, para luego volver llorando y jadeando sin parar.

—¿Dónde está? ¿Dónde está?

—No hay nadie más que yo, estoy solo —le juró.

Ella siguió asegurando que había visto a una mujer al lado del tronco con la que él había mantenido relaciones. Pasó así una hora hasta que se tranquilizó. Entonces decidió que quería volver a subir. Escaló el tronco y acercó la mano al racimo de dátiles, pero, antes de agarrar ninguno, miró hacia abajo y empezó a gritar de nuevo.

Bajó sollozando sin parar, su marido temía que resbalara o se cayera de lo rápido que descendía, pero de nada habría servido que le dijera que tuviera cuidado, pues venía con la loca determinación de vengarse de la mujer que se acostaba con su marido delante de ella.

—¿Dónde está? Traidor, os acabo de ver —le espetó entre aullidos que helaban la sangre. Él sentía cada vez más pena por su esposa consumida por los celos; agitaba las manos en el aire, golpeándole también las palmas y los hombros, sufría y lloraba. De repente se quedó en silencio. El esposo decidió subir y que ella recogiera los dátiles desde el suelo.

Ascendió aterrorizado y angustiado sin saber qué decir. «Quizá esto sea un efecto del embarazo, que las mujeres embarazadas tengan alucinaciones», pensó para su adentros. Estaba tan concentrado en subir el árbol que perdió la noción de lo que pasaba a su alrededor.

En aquel momento la mujer llamó al joven, quien se escondía tras la puerta de la casa. Tal y como habían acordado, le abrió la puerta y ambos se dirigieron hacia el delantal tendido sobre el suelo. Ella se quitó la ropa y se acostó sobre él, así situados comenzaron a mantener relaciones, como habían planeado previamente.

El marido llegó a los frutos y comenzó a recogerlos, arrancándolos de las suaves ramas. Antes de dejarlos caer miró hacia el suelo y se asombró al verla mantener relaciones con un hombre. Se quedó atónito, incapaz de comprender la escena. De pronto, su mente se rompió y comenzó a reírse a carcajadas, gritando desde su lugar con la cabeza apoyada en el tronco mientras estallaba en lágrimas de dolor de la risa.—¡Es verdad, quien sube la palmera ve a gente encima de otras personas! ¡Es verdad, es verdad que se ve eso si subes!

Bajó despacio, riendo y llorando. Su mujer se incorporó y se vistió. El joven amante creador del plan salió, convencido por fin, después de todos sus celos, de que lo quería a él y no a su marido. Estaba seguro: solo le quería a él.

Desde ese día la gente de la zona de Abu Hail, Al Shindagha y Al Ras veían al dueño de la Gran Palmera, que había perdido la cabeza, deambulando entre las casas, sin decir nada más que frases crípticas. «Es verdad», «Enamorado de ella», «Vuelve, no subiré», «Ojalá no hubiera subido», «Cuando subo soy Dios». Desde entonces, la gente solo se refirió a él como «Said, el blasfemo enloquecido».

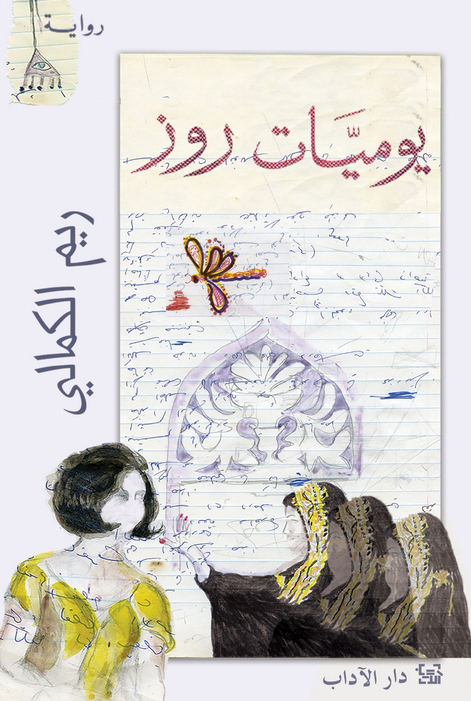

Reem Al-Kamali es una novelista, escritora e investigadora de los Emiratos Árabes Unidos, nacida en 1972. Es editora de la sección cultural del periódico emiratí Al-Bayan. Sus trabajos publicados incluyen las novelas Sultanat Hermez [El sultanato de Ormuz ](2013), que recibió el Premio Owais a la creatividad en 2015, Timzal Dalma [La estatua de Dalma ](2018), ganadora del Premio Sharjah a la creatividad árabe, y Yawmiyyat Rose [El diario de Rose] (2021) y esta novela estaba en la lista corta del Premio Internacional de Ficción Árabe. Reem al-Kamali estudió historia en la universidad y está fascinada por la arqueología, el arte, los mitos.

Covadonga Baratech Soriano nació el 27 de enero de 1994, en Madrid. En 2012, Baratech comenzó a estudiar Estudios Semíticos e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Lectora voraz desde que era niña, enseguida quedó fascinada por la literatura árabe, así como el idioma, la historia y la cultura árabe y musulmana. Tras graduarse en la universidad, Baratech se especializó en la que era una de sus grandes pasiones: la traducción. Para ello, realizó el Curso de Especialista en Traducción Árabe Español de la afamada Escuela de Traductores de Toledo en los años 2016 y 2017. En 2018 comenzó su colaboración con la editorial Relee, dirigiendo una nueva colección especializada en literatura árabe contemporánea llamada Maktaba. En abril de 2019 se publicó la primera novela traducida por Baratech: La fortaleza de polvo: relato de una familia morisca, del escritor egipcio Ahmad Abdulatif. Su segunda novela traducida, Mercurio, del autor egipcio Mohamed Rabie, saldrá a la venta en septiembre de 2020.